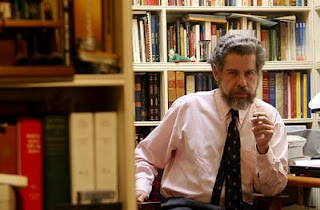

Titular de la cátedra de historia de política moderna y contemporánea en el Collège de France, ese hombre sereno y afable de 59 años construye desde hace más de dos décadas una obra principalmente consagrada a la profundización de la experiencia democrática.

Rosanvallon egresó de una facultad de comercio en los años 60 y poco después se cruzó con Michel Foucault, quien despertó su interés por la historia. Mayo del 68 y su militancia universitaria lo orientaron rápidamente hacia esa nueva izquierda, moderna y liberal, que hizo su aparición en los años 70. Rosanvallon es considerado uno de los creadores de esa nueva corriente, denominada en Francia "la segunda izquierda", cuyo gran exponente político fue el ex primer ministro socialista Michel Rocard.

Fue precisamente para promover esas ideas que en 1982 creó, con el historiador François Furet, la Fundación Saint-Simon. La institución se transformó rápidamente en un exclusivo círculo de intelectuales antitotalitarios y empresarios sociales, en un nexo entre la nueva izquierda y la centroderecha, y en una máquina de crear consenso político.

Quince años después, más atraído por la investigación que por las veladas mundanas, Rosanvallon cerró la fundación y creó La República de las Ideas. Los trabajos de ese "taller intelectual" -como él mismo lo define- son publicados en una colección especial que ha tenido un éxito inesperado.

En Contrademocracia - que fue publicado en Francia este año poco antes de las elecciones presidencia y aquí se presentará a fines de octubre, con la presencia del autor a quien la UBA le dará un doctorado Honoris Causa-, Rosanvallon continúa asumiendo su papel de escrutador de la democracia moderna, desmenuzando sus cambios y sus evoluciones. "Hubo una época en que la vigilancia de los ciudadanos era constructiva, colectiva y política, es decir, preocupada por el bien común. Hoy, esa vigilancia se ha vuelto destructiva, categorial y cada vez más desconectada de lo político", explicó a LA NACION en una entrevista exclusiva en sus oficinas del Collège de France. Sin embargo, para ese entomólogo de los procesos sociales, no todo está perdido.

-¿Cuáles son las razones de la pérdida de confianza de los ciudadanos en sus dirigentes y en los actuales sistemas democráticos?

-Para comenzar, hay una razón que podríamos considerar estructural. Por un lado, el hombre contemporáneo parece haber perdido confianza en la idea de progreso; por el otro, la aparición de lo que podríamos llamar una "sociedad del riesgo" parece haber contribuido a fomentar la desconfianza de los ciudadanos. Pero también existe una dimensión auténticamente política que explica la pérdida de confianza. Me refiero a que, en la actualidad, es mucho más fácil para un ciudadano controlar el poder, forzarlo, hasta bloquearlo, que tratar de reformarlo para que sirva mejor al interés general. En realidad, la inversión que implica el voto ha pasado a ser percibida como "menos rentable". Pero atención, es necesario evitar todo juicio de valor sobre esta evolución. Este cambio responde, en realidad, a la aparición de nuevas formas de actividad democrática que no se pueden comprender si uno se limita a repetir los lamentos de moda sobre el tema del ciudadano pasivo y descreído.

-¿Por qué? ¿No es terrible ese desapego?

-En verdad, la desconfianza no quiere decir repliegue o desinterés por la política. Es una paradoja sólo aparente, que es necesario analizar para poder comprender lo que yo llamo "contrademocracia".

-¿Y qué es esa contrademocracia?

-Hay dos escenarios fundamentales de la actividad democrática. El primero es la vida electoral, la confrontación de programas. En otras palabras, la vida política en el sentido más tradicional del término: su objetivo es organizar la confianza entre gobernantes y gobernados. Pero también existe otro escenario, constituido por el conjunto de las intervenciones ciudadanas frente a los poderes. Esas diferentes formas de desconfianza se manifiestan fuera de los períodos electorales y representan lo que yo llamo "contrademocracia". No porque esas formas de expresión se opongan a la democracia, sino porque se trata de un ejercicio democrático no institucionalizado, reactivo, una expresión directa de las expectativas y decepciones de una sociedad. Junto al pueblo elector, también existe -y cada vez más- un pueblo que vigila, un pueblo que veta y un pueblo que controla.

-En su libro, " Contrademocracia ", usted afirma que hay formas muy variadas de ejercicio democrático no institucionalizado. ¿Cuáles, por ejemplo?

-El ciudadano contemporáneo se conforma cada vez menos con otorgar periódicamente su confianza en el momento de votar. Ahora pone a prueba a sus gobernantes. Esta actitud se ha transformado en una característica esencial de la vida democrática actual. Para ello, ejerce antes que nada una acción de vigilancia. El hombre moderno sabe que el espacio común se construye día a día y que debe estar atento al riesgo de corrupción del proceso democrático. La segunda función de la desconfianza es la actitud crítica: el ciudadano analiza la distancia que separa la acción de las instituciones del ideal republicano. Esa crítica impide que la sociedad se duerma sobre una idea de la democracia sólo concebida como "el menor de los males". El ideal de la ciudadanía debe ser, en efecto, organizar el bien común. Por fin, la tercera dimensión de la ciudadanía contrademocrática es la apreciación argumentada: la vida de la democracia no es la charla en el café de la esquina, es hallar una forma argumentada de discutir y de juzgar a los poderes.

-Explicado de esa manera, es verdad que la desconfianza alimenta la vida democrática.

-Al contrario de lo que se piensa comúnmente, la desconfianza no es en sí misma un veneno mortal. El gran liberal Benjamin Constant [político franco-suizo, 1767-1830] decía que "toda buena Constitución debe ser un acto de desconfianza". La desconfianza también participa de la virtud republicana de la vigilancia. El buen ciudadano no es únicamente un elector periódico. También es aquél que vigila en forma permanente, el que interpela a los poderes públicos, los critica y los analiza. Alain [filósofo francés, 1868-1951] repetía que, para estar viva, la democracia debía asumir la forma de poderes activos de control y resistencia.

-¿Qué formas específicas adquiere la práctica contrademocrática?

-Manifestaciones, firmas de peticiones, expresiones colectivas de solidaridad, ONG, grupos de presión En Francia, una manifestación típica de contrademocracia fue el movimiento popular de protesta contra el Contrato de Primer Empleo (CPE), que el ex premier Dominique de Villepin tuvo que retirar.

-Usted habla de legitimidad de esos nuevos movimientos sociales. Pero, ¿en qué reside la legitimidad de movimientos que no siempre son transparentes y, a veces, hasta son manipulados?

-Los nuevos movimientos sociales no buscan tener adherentes (aunque tengan algunos). Son instituciones que lanzan alertas, que plantean cuestiones importantes, que construyen la atención pública como una cualidad democrática. Lo único que puede controlar a esos movimientos es el pluralismo. Es decir, si uno de ellos quisiera apropiarse de una cuestión precisa -por ejemplo de la exclusión social-, otros aparecerían para disputarle el monopolio de la representación o de su defensa.

-Pero, según usted, la frontera es frágil entre una buena contrademocracia y el peor de los peligros, el populismo.

-Esa línea divisoria en muy frágil, en efecto. Entre la contrademocracia de la vigilancia y su caricatura, que se inclina hacia el nihilismo, no hay mucha distancia. Es fácil pasar de una a la otra. Y ése es el problema.

-¿Cuáles son las características de ese populismo?

-Lo propio del populismo reside en el hecho de que radicaliza la democracia de vigilancia y de obstaculización, hasta el punto de llegar a lo impolítico. En ese proceso, la preocupación activa y positiva de vigilar la acción de los poderes y de someterlos a la crítica se transforma en una estigmatización compulsiva y permanente de los gobernantes, hasta convertirlos en una suerte de potencia enemiga, radicalmente exterior a la sociedad. Esos impugnadores contemporáneos no designan ningún horizonte; su actitud no los lleva a una acción crítica creativa. Esa gente expresa simplemente, en forma desordenada y furiosa, el hecho de que han dejado de encontrarle sentido a las cosas y son incapaces de hallar su lugar en el mundo. Por otro lado, creen que sólo pueden existir condenando a las elites a los infiernos, sin siquiera intentar tomar el poder para ejercerlo.

-¿Cuál es la función de los intelectuales en la contrademocracia?

-Ser ciudadano no es sólo expresar sus preferencias, es saber comprender lo mejor posible el mundo, para ser capaz de actuar y de pesar sobre el curso de los acontecimientos. El intelectual produce un suplemento de comprensión y, de este modo, ayuda a producir un suplemento de acción: mientras más inteligencia colectiva hay, mayor es la presencia ciudadana.

-¿Qué papel pueden jugar los medios en ese esfuerzo de inteligibilidad?

-Más que responsables, los medios de comunicación son un reflejo de esta "democracia impolítica". Pero "los medios" no quiere decir nada. La generalización impide distinguir la función de construcción y deliberación que existe en ciertos diarios y radios y las funciones de adormecimiento democrático practicadas por otros. En Francia, difícilmente se puede poner en el mismo cesto a una revista "del corazón" como Closer y a las emisiones de la radio France-Culture. En su país seguramente sucede lo mismo.

-¿Y dónde se sitúa Internet?

-Internet es más que un medio. Es la manifestación más adecuada de lo que verdaderamente es la opinión: una expresión caótica y diseminada que funciona por imitación y propagación, y no la expresión coordinada, unificada del sentimiento colectivo. Internet nos recuerda que la opinión es un proceso imperioso, ingobernable y hasta indefinible, cuando -quizás demasiado rápido- habíamos creído que nos hallábamos en la era de los grandes medios televisivos cuya función era transmitir una forma de expresión coherente y unificada. Esta diseminación plantea un problema fundamental, pues la democracia no es la expresión multiplicada de opiniones individuales ni la circulación de esas opiniones: es la construcción de un mundo común. Pero, para construir un foro cívico, la circulación no basta, es necesaria la cristalización. Y eso es precisamente lo que falta en la actualidad. Faltan esos sitios de síntesis y esos momentos de cristalización.

-¿Cómo se hace entonces para provocar un debate creativo, para "cristalizar", organizar la contrademocracia en torno a un bien común?

-El ciudadano debe comprender que, más allá de las formas individuales de desconfianza que todos conocemos, es posible lograr formas de confrontación y de construcción coherentes. Los diarios tienen su papel en ese esfuerzo: el de lograr que los procesos sean inteligibles. Y, sobre todo, es urgente que los políticos respondan a esa expectativa, en vez de focalizarse en la construcción de sus imágenes o, incluso, de sus programas.